麻雀の牌効率を学ぶ上で絶対に押さえたい両面カンチャンをご紹介!

麻雀の上達を図る上で牌効率を覚えることは非常に大切です。牌効率が疎かになるとテンパイスピードが平均より遅くなるので押し引きの判断以前に後手を踏んで守りに徹する場面が多くなってしまうからです。

ペンチャン<3・7の孤立牌<カンチャン<両面といった牌効率の基本を押さえたら今回ご紹介する両面カンチャンについても是非頭に入れてほしいと思います。

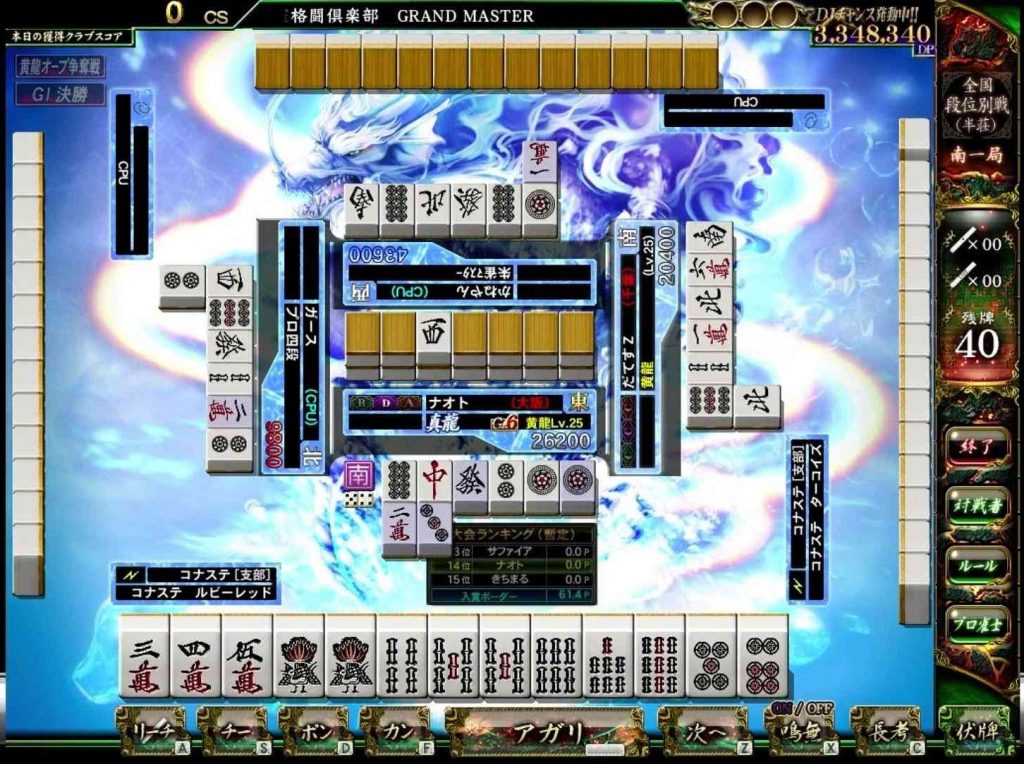

こちらは2着目で迎えた南1局8巡目、![]() をツモ切りした場面。パッと見で345の3色が見えて

をツモ切りした場面。パッと見で345の3色が見えて![]() を切ってしまいそうですがこの

を切ってしまいそうですがこの![]() は絶対切ってはいけません。

は絶対切ってはいけません。

今回の様な![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() の形は[両面カンチャン]と呼ばれ

の形は[両面カンチャン]と呼ばれ![]() –

–![]() の両面に加えて

の両面に加えて![]() のカンチャン待ちが有効牌に加わります。

のカンチャン待ちが有効牌に加わります。![]() を切ることで

を切ることで![]() の待ち4枚がなくなるのでかなり大きいです。(写真の場面では

の待ち4枚がなくなるのでかなり大きいです。(写真の場面では![]() ツモで

ツモで![]() 切りの

切りの![]() –

–![]() 待ちの立直が打てます)

待ちの立直が打てます)

45567+9の様な『両面と1面子が重なった形の面子の1個飛ばしの外側の牌は役に立つ』と覚えてください👍

両面カンチャンのパターンは以下の6種類だけなので覚えてしまうと良いです!たった4枚の差と思ってしまいがちですがこの差が何十体局と打つ上で大きな差になります。

・![]()

![]()

![]()

![]()

![]() に

に![]() →

→![]() –

–![]() の両面待ち+

の両面待ち+![]() のカンチャン待ち

のカンチャン待ち

・![]()

![]()

![]()

![]()

![]() に

に![]() →

→![]() –

–![]() の両面待ち+

の両面待ち+![]() のカンチャン待ち

のカンチャン待ち

・![]()

![]()

![]()

![]()

![]() に

に![]() →

→![]() –

–![]() の両面待ち+

の両面待ち+![]() のカンチャン待ち(今回の例です)

のカンチャン待ち(今回の例です)

・![]()

![]()

![]()

![]()

![]() に

に![]() →

→![]() –

–![]() の両面待ち+

の両面待ち+![]() のカンチャン待ち

のカンチャン待ち

・![]()

![]()

![]()

![]()

![]() に

に![]() →

→![]() –

–![]() の両面待ち+

の両面待ち+![]() のカンチャン待ち

のカンチャン待ち

・![]()

![]()

![]()

![]()

![]() に

に![]() →

→![]() –

–![]() の両面待ち+

の両面待ち+![]() のカンチャン待ち

のカンチャン待ち

続いてこちらはトップと僅差の2着で迎えた南2局5巡目、678の三色や中が狙える場面ですが何を切りますでしょうか?

・・・

・・・

両面カンチャンの形を覚えた皆さんなら気づいたかと思いますが、索子の部分が両面カンチャンの形になっています。

![]() があることで

があることで![]() –

–![]() に加えて

に加えて![]() をツモっても

をツモっても![]() 切りで索子で2面子作ることができます。

切りで索子で2面子作ることができます。

問題なのは何を切るかということ。三色狙いで![]() 切りが良さそうに見えますが実は

切りが良さそうに見えますが実は![]() 切りが正解です。

切りが正解です。

「え?せっかく覚えたのに使えないの??」と思うかもしれませんが、今回のようにピンフが付かずヘッド候補が複数ある場面では両面カンチャンの浮き牌(ここでは![]() )を残すメリットは少ないです。

)を残すメリットは少ないです。

まず![]() 切りと

切りと![]() 切りそれぞれのテンパイになる有効牌を比較してみます。

切りそれぞれのテンパイになる有効牌を比較してみます。![]() 切り→

切り→![]() –

–![]() ,

,![]() ,

,![]() –

–![]() の5種16枚

の5種16枚![]() 切り→

切り→![]() –

–![]() ,

,![]() ,

,![]() –

–![]() ,

,![]() の6種15枚

の6種15枚

![]() が1枚切れの分

が1枚切れの分![]() 切りの方が有効牌が1枚多いですが、両者の単純な受け入れ枚数に差はないと考えて良いかと思います。

切りの方が有効牌が1枚多いですが、両者の単純な受け入れ枚数に差はないと考えて良いかと思います。

![]() を残すことで

を残すことで![]() の待ち1種4枚が増えますが、

の待ち1種4枚が増えますが、![]() を切ることで

を切ることで![]() と

と![]() のツモ2種3枚の受け入れがなくなります。また、ヘッドが

のツモ2種3枚の受け入れがなくなります。また、ヘッドが![]() に固定されると中の1役がつかなくなります。最終的に三色が付けば良いですが裏目の

に固定されると中の1役がつかなくなります。最終的に三色が付けば良いですが裏目の![]() をツモればノミ手になってしまいます。

をツモればノミ手になってしまいます。

一方で![]() を切ると

を切ると![]() の受け入れはなくなるものの、

の受け入れはなくなるものの、![]() と

と![]() の受け入れが残り三色も狙えます。

の受け入れが残り三色も狙えます。

巡目が進んだところで他家から![]() が出れば鳴きにもシフトできるので、面前でも鳴きでも対応できる柔軟性のある手牌になります。

が出れば鳴きにもシフトできるので、面前でも鳴きでも対応できる柔軟性のある手牌になります。

今回の例では![]() 切りが正解でしたが、例えば

切りが正解でしたが、例えば![]() ではなくオタ風や数牌がヘッドであればピンフが確定する

ではなくオタ風や数牌がヘッドであればピンフが確定する![]() 切りが正解になります。

切りが正解になります。

両面カンチャンには次の特徴があるのでこちらも押さえておいてください。

1)最終形が両面待ちになるので、ピンフが狙える場面では両面カンチャンの浮き牌を残すメリットが大きい

2)ヘッド候補が確定していない状況では両面カンチャンの浮き牌を切る方が有効牌が多くなるケースもある

大事なのはテンパイや1シャンテン時の打牌選択でそれぞれのメリットを比較できるようになることです。

何も分からず![]() を切る打ち手を

を切る打ち手を![]() 切りと

切りと![]() 切りのそれぞれのメリットを比較できる打ち手とでは長期的に成績に大きな差が出ます。

切りのそれぞれのメリットを比較できる打ち手とでは長期的に成績に大きな差が出ます。

『両面カンチャンを意識すれば有効牌が4枚増える、但しピンフにならない場面では例外もある』と覚えていただければと思います。

私がこの両面カンチャンをちゃんと意識して打てるようになったのは黄龍レベル5くらいの時でした。黄龍になったら勿論のこと、七段〜八段以上になると黄龍で卓を囲む機会が多くなってくると思います。強い打ち手は必ずと言っていいほどテンパイスピードが早いです。

「周りのテンパイスピードについていけないな」と思ったら牌効率の知識が押し引きやリーチの上手さなど他の項目と比較して不十分になっているかもしれません。

テンパイスピードが上がると勝率が全然変わってくるので今回ご紹介した両面カンチャンに加えて、是非牌効率の知識を増やしていってほしいと思います。

★まとめ★

・両面カンチャンの形は全部で6パターン

・両面カンチャンの形を意識すると有効牌が4枚増える

・ピンフが狙えない場面やヘッドが未確定の状況では両面カンチャンの浮き牌を切るべき場合もある